どうもこんにちは、竹から生まれたあまぼしすずめ(@S_amaboshi)です。

ある5月の朝方、散歩道で竹が行き倒れていました。

ダイナミック根曲がり竹かな?

踏み折られたのか子供にイタズラされたのか、どうせ死を待つのみなので息の根を止めてお持ち帰りしました。

私の腹で第二の生(?)を全うさせてあげましょう。

タケノコと呼ぶべきか幼竹と呼ぶべきかはわからぬ成長段階ですが、今回はこちらの竹からメンマもどきを作った過程をまとめます。

意外と美味だったので、

うお~、そこらへんの竹でメンマ作ってみたいぜ~~

という方は参考にしてください。

あまりに奥深く、私自身さっぱり理解できなかった竹と笹の世界をご紹介します。

↓レジェンド

竹なんて庭木にしたらアカン

話は早速脱線しますが、今回私に頂かれる竹は隣家の庭木だったものです。

私は知っています。

初夏になると隣家の庭が大量の幼竹に侵略されていることを。

あっという間に成長した竹を、おじいさんが一所懸命に切っていることを。

ちなみに、近所には竹の生えた家が3軒あります。

そしてどの家も手に負えない状態で繁殖の一途をたどっています。

あいつらはアスファルトをも突き破るんですよ。

おぞましい生命力で勢力を増していくのです。

「とびだせどうぶつの森」でもそうでした。

私の「た村」はものの数週間で村中に竹が生い茂る「たけ村」へと変わり果ててしまいました。

とにかくもご近所の竹が我が家に来ないことを祈るばかり。

メンマの材料となる竹とは?

話をメンマに戻します。

メンマは「支那竹(シナチク)」と呼ばれる、台湾原産の竹を塩漬けにして乳酸発酵ののち乾燥させた食べ物です。

支那竹は通称で、正確には麻竹(マチク)という種類の竹です。

ラーメン上のマチクーー略してメンマっていうわけですな。

この麻竹は耐寒性がないため、日本には分布していません。

そのため日本産メンマという代物があれば、それは恐らく孟宗竹(モウソウチク)や淡竹(ハチク)、真竹(マダケ)を使ったものでしょう。

竹、種類多すぎ問題

竹(タケ類)はメチャクチャ分類が多岐に渡り、調べているうちに1日が終わりました。

なんと世界に生育する竹は600種とも1,200種とも言われています。

そうはならんやろ。2倍だぞ?

そのうち日本には150種類、または600種類があると言われています。

いやいや、だからなんでそんなガバガバ推定なの。

というわけで、膨大な種がある竹ですが、日本にある竹の8割以上は孟宗竹(モウソウチク)や淡竹(ハチク)、真竹(マダケ)が占めています。

THE・竹林という密林を形成しているのはだいたいこの3つです。

みんな大好き高級食品のタケノコは、一般的に孟宗竹(それ以外の竹もそれなりに食用されます)。

違いを簡単にまとめてみました。

| 孟宗竹 | 淡竹 | 真竹 | |

|---|---|---|---|

| 稈の太さ | 非常に太い・直径15cm~ | やや細め・直径3~10cm | 太め・直径15cm~ |

| 節間の長さ | 短め | 真竹と孟宗竹の中間くらい | もっとも長い |

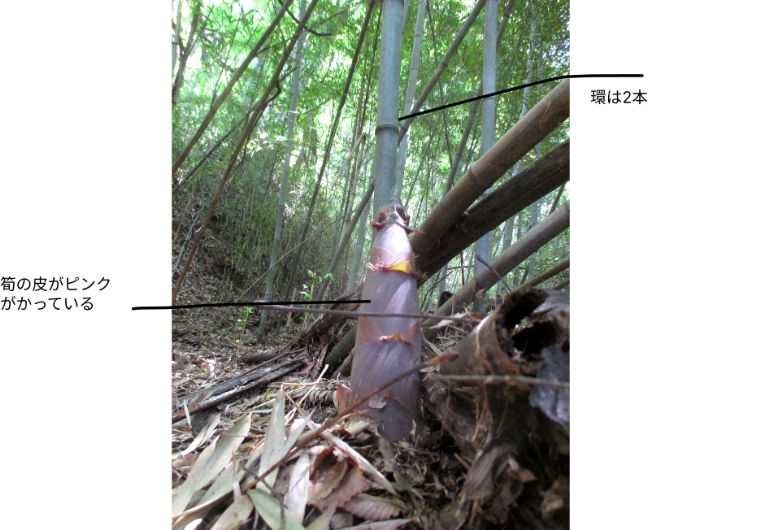

| 節の輪 | 1本 | 二重でボコボコしている | 二重 |

| タケノコ | 肉厚・よく出回るもの | もっとも美味だが市場には出回らない。皮が薄いピンク | 食べられるが苦味がある |

| 見た目・特徴 | 弾力性がないため籠などにはならず、資材として使われる | 全体的に粉をふいたように白っぽい 細く割れるため茶道道具などに加工される | スラッとしており、弾力性があるので竹細工向き 竹の皮にヒョウ柄のような黒褐色の斑点があるのが淡竹との見分け方 |

孟宗竹

淡竹

真竹

どれも一緒じゃないですか~。

パッと見は似た通ったかで、相当じっくり観察しないとわかりません。

ほかにも、黒竹(クロチク)、布袋竹(ホテイチク)、四方竹(シホウチク)、唐竹(トウチク)とまあ、たくさんあるわあるわ。

建材から工芸品まで活用されています。

……で、この竹ちゃんは一体なんなの?

お隣さんの竹以外は、黒竹であることが判明しました。

というのも、黒竹は数年経つとその名の通り竹稈が黒くなるためわかりやすいのです。

見た目がよろしく、庭木としても大人気。

しかし、隣の竹ちゃんは数年経った竹稈も緑のままなので違うようです。

竹と笹の違い・見分け方

そこで考えました。

う~ん……ヒョロヒョロしてて小さいし、もしかして笹なのでは?

子供のころは、パンダが食べているものが笹、成長して大きくなったものが竹だと思っていました。

出世魚みたく名前が変わるのかな、と。

しかし、竹と笹は厳密には別物です。

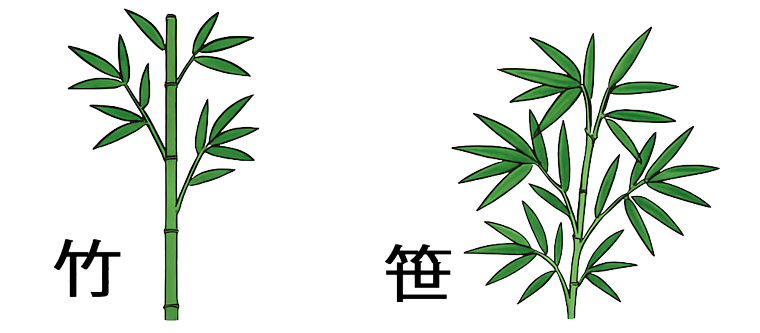

ざっくり言って、背丈の高いものが竹、低いものが笹。

笹は耐寒性が高く、寒冷地や産地でも見られます(クマザサなど)。

また、笹は葉の方が目立ちます。

お、ならやっぱこれ笹やないか? 特徴がもう完全に当てはまってるわ

大きな違いは、稈鞘(かんさや)と呼ばれる皮が落ちるか残るか。笹は成長しても稈鞘が残っています。

ほな笹と違うか。こいつはズル剥けですもんなあ

竹の葉が格子状なのに対し、笹の葉脈は完全に並行状とのこと。

笹やないか。格子状になんてなってへんで

竹は1つの節から枝は2本までしか出ませんが、笹は3本以上出てきます。

これは2本……? じゃあ竹やないか

というか、枝が何本とか以前に見た目が前衛的すぎるだろ。

少年漫画の敵でいそうだよ、こういう武器使ってくるやつ。

そんなわけで竹なのか笹なのかわからずじまいでした。

実のところ、定義があいまいで、なんとなく大きさで竹とを分けているようです。

これだけ種類があればどちら付かずの種がいてもおかしくありません。

実際、矢竹(ヤダケ)や女竹(メダケ)など小ぶりの竹は、竹と名がつくものの分類は笹です。

紛らわしさの極み。

竹だか笹だかからメンマを作る

どちらであってもタケノコ(ササノコ)はできるため、気にせずメンマづくりをしていきましょう。

ちなみに、山菜として人気の高い「ネマガリダケ」はチシマザサの根元にできるので、タケノコと呼びつつササノコなんですよね。

①茹でてアクを抜く

竹にはアクがあるため、茹でてアク抜きをします。

40~60分間茹でる、などと書いてありましたが、これだけ細いなら短縮してもええやろと思い15分だけ茹でました。

ぶっちゃけ生の時点でもエグミは少なめでした。

アクを抜いたら水にさらして粗熱をとります。

②塩漬けにする

竹の30%にあたる分量の塩に漬け込みます。

目を疑いましたが30%です。

梅干しを超える塩分濃度です。

それはもはや竹ではなく塩なのでは?

ここから乳酸発酵をさせるため、常温で1ヶ月放置します。

改めて発酵ってほぼ腐敗だな、と思う所業ですね。

塩ががんばってくれることでしょう。

③干す

1ヶ月が経ちました。

最初はタッパーに入れていたわけですが、より真空の方が良いかとジップロックに変更。

本来であれば乳酸発酵をしているので酸っぱい匂いがすると思いますが、よくわかりません。

竹自体も特別柔らかくなっているようには見えませんでした。

塩を拭って干していきます。

夏場なので1日外に置いておいたらカラカラになりました。

④塩抜き必須

試しに一口食べてみました。

しょっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっ

ぱ。

何というか、目も覚めるというか死人も蘇るというか。再び死にそうというか。

なぜか塩そのものを食べるよりしょっぱいのではないかとすら思えました。

塩です。メンマの姿をした塩です。

あまりの塩辛さに自分がなにを食したのかもわからなくなり、恐ろしさのあまり水の張ったボウルにすべてをぶち込みました。

そう、塩抜きです。

どうして30%の塩に漬けたものを普通に食べられると思ったのでしょうねえ!

1日放置したところ、人間の食べ物らしい塩分濃度になっていました。

歯ごたえは市販のメンマより強く、コリコリ、シャクシャク……歯ざわりが残っています。

ゴボウよりのタケノコ、という感じでしょうか。

ちょっと成長し過ぎていたせいもあり、繊維質な部分もありました。

完成&鉄板レシピで実食

唐辛子入りのごま油で軽く炒めてから、醤油、みりん、砂糖を小さじ1ずつくらい絡めて、最後にラー油を垂らしました。

まあ、味付けは何でも良いと思います。

個人的にはピリ辛が好き。

この調味料で味付けすれば、正直そこらの草だっておいしくなりますよ。

やはり柔らかいきんぴらごぼうですね。ゴボウよりエグミが少なく食べやすい。

酸味が感じられなかったので乳酸発酵は失敗してそうですが、食感や味は市販のメンマより好みかもしれない。

まとめ~竹林を探そう~

来年は竹林を探して本格的にタケノコ採取をしようと思うレベルで美味でした。

私のような人間が十和田の山でスーパーKにやられたのかもしれません……R.I.P.

車を走らせたら、意外とあちらこちらに竹林があったので来春にはまたひとつ楽しみが増えそうです。

最近では増え過ぎた竹林に自治体も悩まされているのだとか。

食べて有効活用するのも1つの手かもしれませんね。

それではよき竹ライフを!

▼ブログ村に参加しています。応援お願いします!

にほんブログ村

【参考図書】

コメント