ていねいなくらし(?)

どうもこんにちは、あまぼしすずめ(@S_amaboshi)です。

草食の季節がやってきましたね。春です。

5年ほど前「庭の草を混ぜた団子づくり」の記事を書いたところ、春になると案外読まれることが発覚しました。

みなさん、やはり草を食べていた頃の血が騒ぐのでしょうか?

該当記事で作った団子がイシツブテだったので手作り団子はこりごりだったわけですが、「ヨモギ粉末」なるものは気になっていました。

以前から、

ヨモギ粉末を作りたい!

と考えていたのです。

そこで今年ようやっと自家製ヨモギ粉末を作ったので、作り方と粉末を混ぜた団子の出来栄えを紹介します。

5年前から行動に進歩がない点は悲しいですが、まあ、人間なんて生まれてから死ぬまでの基本スタイルが「物を食べて出す」だから仕方ないですよね。

それでは今日もLet’s get weed!!!!

この記事のあらすじ。

近所に生えていた雑草(よもぎ)でヨモギ粉を精製し、団子作りを試みるあまぼしすずめ。

ヨモギの粉を作るうち、忘れ去られていた重大な記憶が蘇ってくる――。

綺麗な場所でよもぎを摘む

なにはともあれヨモギがなくては始まりません。

近所を這いまわりヨモギを採取しましょう。

地域差はあるものの、3月下旬~5月下旬ごろのものがおすすめです。

別に成長後も食べられますが、苦味が増してくるので早いほうがよいという話。

ヨモギは多年草であり、根っこごと抜かないかぎり毎年同じ場所に生えます。

株によっては去年の枯れ枝がゾンビとして残っていたり。成仏して~。

排気ガスにまみれていない、クリーンなヨモちゃんを河原などで探します。

猫のションベンなどを気にしだすと何も口にできなくなりますよ。人間には多少の鈍感さが必要です。

以前も書きましたが、トリカブトの葉と若干似ている点は要注意。

匂いがあって裏がフワフワしているのがヨモギです。

近所にトリカブトなんて生えてへんやろ、と思いつつも、まあ意外とそこらに自生する植物なので。

あと、大雑把な摘み方をすると別の草が紛れるため、的確に摘んでいきましょう。人間には多少の繊細さも必要。

ヨモギをよく洗う(場合によっては茹でる)&天日干し

スーパーにあるポリ袋半分で約80g。

虫や砂の宝庫なのでボウルを使ってよく洗います。

沸騰したお湯に重曹を入れ、1~3回サッと茹でて冷水につける……という工程はやってもやらなくてもどちらでも構いません。

色がやや鮮やかになり(重曹のおかげ)アクや苦味が取れるため推奨している方もいます。

とはいえ草のえぐみが苦手な私(なんで草食ってんの?)でも気にならないので、パウダーにして調理すると大抵の方が気にならないかと思います。

ただ、茹でると繊維が崩れて粉砕がやや容易になります。

あと、洗っただけでは落ちなかった虫が茹でたら出てくることもあり、衛生的(気分的)には洗うほうがよいでしょうね。

まあ、お好みで。

水気を絞り、網やかごで天日干し。

天気が良ければ2~3日でカサカサになります。

だいぶ体積が縮みましたねえ。

ヨモギを粉末にしていくぜ!

いつものすりこぎにヨモギを入れたとき、脳内に電流が走りました。

私、この光景知ってる……もしかして、前によもぎパウダー作ってる……?

なんと、昨年すでにヨモギパウダーを作っていたことが判明しました。

ご丁寧にその後、ヨモギ粉末入り白玉まで作っているではありませんか。

私の記憶力、どうなってんだ。若年性認知症?

しかも4月20日のフォト、その上に「ほうとう(例のコイキング)」の写真があります。

え? 私、旅行当日にヨモギ粉末生成してたの? 馬鹿じゃねえのか準備しろ。時間概念狂ってんのか。

それはさておき、すりこぎだと非常に面倒だった思い出も蘇ってきたので、文明の利器・ミキサーを召喚します。

繊維質なヨモギからパウダーを作る際は、ミキサーやミルサー、またはフードプロセッサーなどの調理器具がおすすめ。

振動でいつか転がり落ちるんじゃねえかって場所で活動するミキサーに草を詰めていきます。

ぶん回す。

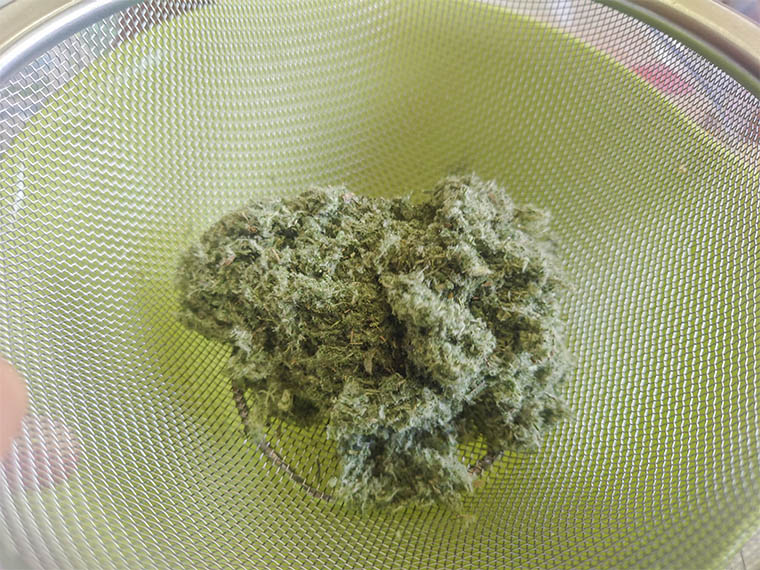

ザルや茶こし、ふるいにて粉のみ採取。

……ゴールは遠い。

そう。何が大変って、1回の攪拌で全然取れないんですよ。

5~6回この工程を繰り返して、少しずつ粉だけを集めていきます。

鉱石も砕けるらしい業務用のミルサーなら繊維まで余さずすべて粉にしてくれるかもしれません。

……46万円ですって。

人の骨まで粉砕しそう。

まあ、このミキサーだって「アボカドの種も砕ける!」って売り文句だったし強いもんねー。(アボカドの種なんか入れたことないけど)

などとブツブツいいながら作業をするうち、攪拌&採取作業が終わりました。

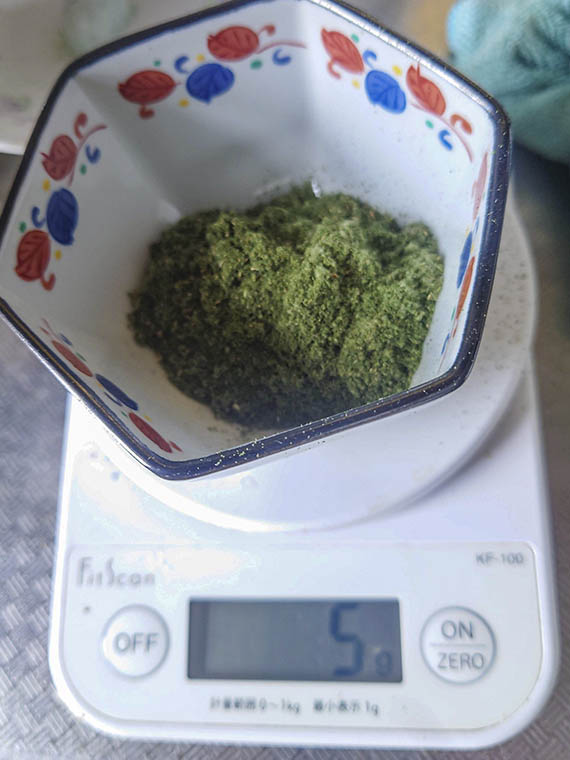

80gそこそこのヨモギから5gしか取れないじゃありませんか!

なんというコスパの悪さ! そりゃあ粉末がお高いでしょうね。

こちらが粉を出しつくした出涸らし。

モフモフしており大変かわいらしい。

ポプリのようにすればしばらく楽しめるでしょうし、お風呂に入れたり、お茶パックに入れてヨモギ茶にしてもOK。

まりもっこりみたい。

……と思ったけど、こいつは全然かわいくない。

なんでこんな小学生がペイントツールで描いたようなものがヒットしたんだ。

昨今ならPTAから苦情来るだろこれ。

自家製ヨモギパウダーで団子づくり

それではいよいよ、お団子を作っていきましょう。

自家製だから安上がり!

というわけでもありません。

大抵の人間は日常的に団子なんて食べませんからね。余計なおやつを食べた分、粉代でマイナスになってますよ。

そう考えると、節約したければ死ねってこと。世知辛いですねえ。

材料

粉の割合は自由。合わせて100gになるようにしたら、大体100mlの水でOKって感じ。調節可能。

前回は「だんご粉」と「米粉」でイシツブテになったので、今回は「白玉粉」に登場してもらいました。

頼るべきはもち米ですよ。

粉物のレシピを調べると、いつも出てくる富澤商店↑。

上級国民が食べていそうな価格(公式とは思えないほど写真がブレていて笑えるので採用)

粉のメーカーは、正直どこでも変わらないかな、と。

ちなみに、米粉は小麦粉の代用品としてパンなどの洋菓子に使えますが、団子向きではありません。

団子によく使われる白い粉たちの違いはこんな感じ。

だんご粉・上新粉・白玉粉・もち粉の違い

| 粉の名前 | 原料 | 粒子の特徴 | 食感 |

|---|---|---|---|

| だんご粉 | もち米+うるち米 | 中程度 | もっちり・歯ごたえ |

| 上新粉 | うるち米 | 粗め | 歯ごたえしっかり目 |

| 白玉粉 | もち米 | 超微細・なめらか | ぷるぷる・くちどけ |

| もち粉 | もち米 | やや粗め | もっちり・老人を抹消する弾力感 |

うるち米とは、いわゆる普通の米です。

白玉粉ともち粉は同じもち米100%でも、白玉粉は一度すり潰して水に浸して沈殿したものだけを取り出すので、粒度が細かいんですね。

水たまりに沈殿した砂の部分がやたらと細かいあれ。

だからどうなるんだといえば、粉っぽさが少なく滑らかで口当たりがよくなる。

白玉団子っておいしいですよね~という話です(個人の感想です)。

とはいえ、今回は江戸時代に出てくるような誰もがイメージする「お団子!」を作るため、団子粉も足していきます。

よもぎ団子作り方

きな粉以外の粉類を混ぜ、ぬるま湯を少しずつ足していきます。

少しずつというのがポイントで、入れ過ぎてベチョベチョになると取り返しがつかない不可逆系なので(お菓子作りはだいたいコレ)、様子を見ながらにします。

白玉を作る際によく言われるのが「耳たぶ」の柔らかさですが、団子は少し硬めがいいかも。

すげーいらない情報ですが、私の耳たぶは超福耳で指ではじくとパンチングボールみたくブルンブルンします。貧乏です。

よい固さでまとまったら、一口大にちぎって丸めていきます。

おっと、丸める間にお湯を沸かしておきましょう。

巷にある「レンジで簡単!」系のレシピはできなくもないのですが、経験上「次の日の天ぷらの衣」みたいな歯ごたえになる確率が高いためおすすめできません。

沸騰したお湯に投げ込む。あ~らよっと出前一丁~ボチャン。

一気に入れるとお湯の温度が下がるので、それを見越してお湯は多めで。

浮いてきたら、様子を見つつ3~5分ほど茹でます。

茹でが足りないと粉っぽくなるため、心配なら1個中を割って確かめてみましょう。

こんな感じ。

あとは冷水にとって締めて、完成!

実食

うーん、よもぎ粉をケチって半分の2gで作ったせいでしょうか。

顔色が悪いですね。というか色が薄い。もっと鮮やかな緑緑していて欲しいのですが。

今度は5gくらいたっぷり使って作ってみましょう。

それにしても市販の鮮やかな草団子、一体どれくらいのクチナシ色素で色づけしているのでしょうか?

鮮やかさを求めるなら、重曹で茹でた新芽をそのまま使うのがよいのかもしれません。

当たり前といえば当たりですが、風味も草を直接練り込むんだほうが強くなります。

ただ、粉でも十分ヨモギの香りが鼻を抜けていきます。

あとは柔らかくて甘ければ団子なんて大抵美味しいんですよ!

白玉を混ぜたのがよかったのか、歯ごたえは残しつつ舌ざわりがよく、水菓子感覚で食べられました。

初夏にピッタリ。

冷蔵庫に入れるとイシツブテに進化するため、氷水でしっかり冷やしてすぐに食べるのがよいですかね。

団子は生もの。

追記・ヨモギ白玉も作ってみた

尚、こちらは白玉粉100%で作ったヨモギ白玉です。

粉に対し4%のヨモギパウダーを入れました。

うどんのような、ザラつきのない歯触りとのど越し。

食べ物より飲み物に近く、喉へと駆け抜けるスピードは随一。

ともすれば団子より死人がでるのではないかと心配になる食べ物ですが、不思議な高級感がありますよね。

いやはや、本当に美味、白玉。いや、緑玉。

そんなわけで、自宅で手作りクッキングをしたい方は粉から作るヨモギ団子、試してみてください~。

楽をしたい人用↓。

コメント